妹からの悲鳴のような声の電話をロンドンで受けたのは2013年1月23日のことだった。

「今すぐ飛んで行くから待ってて!」

パスポートとブラックスーツを持ってヒースロー空港に向かった。

飛び乗った東京行き最終便では一睡もする事が出来なかった。

母はこのまま死んでしまうのか?もう生きている母には会えないのか?

つい数日前電話で元気そうな声を聞いたばかりなのに。

涙が溢れて止まらなかった。心が震えて止まらなかった。

あの時ほどロンドンと東京が遠いと感じたのことはない。

成田到着と同時にマネージャーの携帯を鳴らす。

「お帰りなさい!お待ちしていました!」

マネージャーの声のトーンから母はまだ生きている事を知りホッとする。

無事を祈りながら空港から病院に直行。

ICU集中治療室に向かう。

ロビーで泣きじゃくる妹を抱きしめる。

そして母のいる部屋へ。

母は死んではいなかった。

しかし。

1月23日未明、母から妹へ「心臓の様子がおかしいの」との電話があり、すぐ救急車を呼ぶ。

救急車が到着した時には母の心臓は止まっていた。

病院に運ばれるまでおそらく30分以上、心肺は停止していたであろうとのこと。

妹と二人、医師からの説明を受ける。

長時間心肺停止後の低酸素脳症。

脳幹は生きているものの脳の大部分にに重いダメージを受けた状態であり、

30分も心肺停止したにも関わらず命があること自体が奇跡であるとのこと。

しかし今も危険な状態にあり予断は許さない。肺炎などが併発すれば容態が急変する可能性もある。

脳のレントゲンに写る広範囲に渡る黒い影を見て、僕らの絶望の涙を流した。

医師に問う。

「先生、母は"脳死"という状態ですか?」

「脳幹は生きているので"植物状態"と申し上げられます」

「いつまでこの状態が続くのですか?」

「いつまでとお答えするのは難しい。明日かもしれないし、数ヶ月後かもしれない」

「母に苦痛はありますか?」

「いいえ、多分痛みを感じる神経伝達は行われていないと思います」

「回復する見込みは?」

「残念ながら御回復は難しいと思います」

どの質問に対しても母の未来を期待させる答えはなく、僕らは震えとともに、ただため息をつくしかなかった。

「御家族はこの先、延命治療を御希望なさいますか?」

医師からの問いに僕らは戸惑った。

一秒でも長く生きいてほしいとの気持ちと、これ以上母の身体に強いショックや負担をかけたくない、との思いが交錯する。

母ならなんと答えるだろう。

「そんなことはやめて。みんなにこれ以上心配や迷惑をかけたくないから」

きっとそう答えるに違いないと、僕ら兄妹は判っていた。

母の尊厳を守り身体的苦痛を軽減しながらも延命治療はしない。

ターミナルケアと呼ばれる終末期医療および看護の日々を、僕らは選択した。

母の耳元に語りかける。

「お母さん、聞こえますか?寅泰です。ロンドンから帰ってきました。安心してくださいね」

反応はない。

昏睡の中で静かな脈拍だけが生命を伝えている。

「お母さん、聞こえますか?寅泰です...」

母は無言の人となった。

母の声はもう聞けない、と思うと涙が止まらなかった。

僕のロンドンと東京の往復の日々がスタートした。

2月1日は僕の51歳の誕生日だった。

病室の母に花束を持って報告に行った。

「お母さん、今日は51年前、あなたが"お母さんになった日"ですよ。僕を産んでくれてありがとうね」

彼女は以前ポツリとこう語ってくれたことがある。

「私の人生で一番幸せだったのはあなた達を育てていた時間だったわ」

娘を持つ一人の父親として、母のその言葉が今、痛いほどわかる。

高校を中退したり、突然家を飛び出し仲間とアパート暮らしを始めたり、

プロのミュージシャンを夢見て上京、何度も心配や迷惑をかけてきたけれど、

僕は最後に母の自慢の息子でいられただろうか?

「以前入院なさった時"私の息子はああ見えて、とっても優しい心をもった人なんですよ"と皆におっしゃってましたよ」

と看護師さんから伺った時は嬉しかった。「"ああ見えて"は余分だろう」と心で呟きながら。

昨年の50歳記念の"さいたまスーパーアリーナ"公演には車いすで参加してくれた。

「自分の息子が50歳なんて!信じられないわ」と笑っていたのを思い出す。

多くの人々に祝福された息子を見て、母は嬉しそうだった。

そんな母も2月6日、病室で80歳の誕生日を迎えた。

その日は僕の新作「COME RAIN COME SHINE」の発売日であった。

「お母さん、おめでとう!」のメッセージを添えたCDを枕元に届けた。

ロンドンで撮影したジャケットを指差し

「ロンドンの空はね、いつもこんな風に晴れたり曇ったりを繰り返しているんだ。

永遠に続く雨はなし。雨の後の眩しいばかりの青空を目上げると、人生もまるでこの空のようだなと思えるんだ」

病室に小さく響く僕のロックンロール。

"Never Say Goodbye"の歌詞が切ない。

逢いたくても逢えない日も 心と心は

深い絆で繋がっているから

Never say goodbye いつか必ず

また逢える 信じているよ

花のような眼差しをありがとう

母が旅立つ日まで、僕の心が晴れる日はなかった。

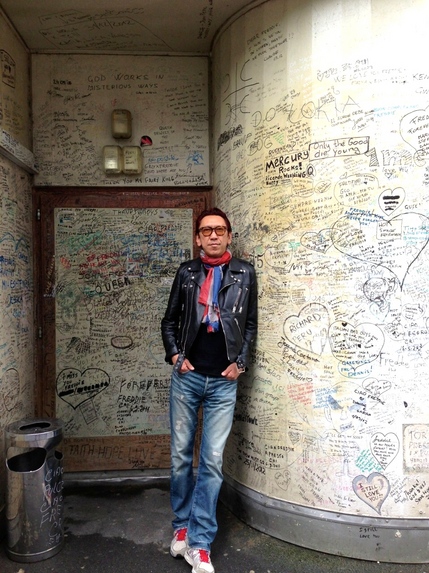

ロンドンに移り住んで約5ヶ月。

ようやく生活ペースもつかめ始めた頃だったが、僕は可能な限り母の側に居ようと決めた。

東京では「あれ?布袋さん、また帰ってきたの?」などと声をかけられ、

事情を告げることもできず少しバツの悪い思いをしたこともあったが、

こんな時、母親との最後の時間を一秒でも長く一緒に過ごしたいと思う気持ちは誰もが一緒だろう。

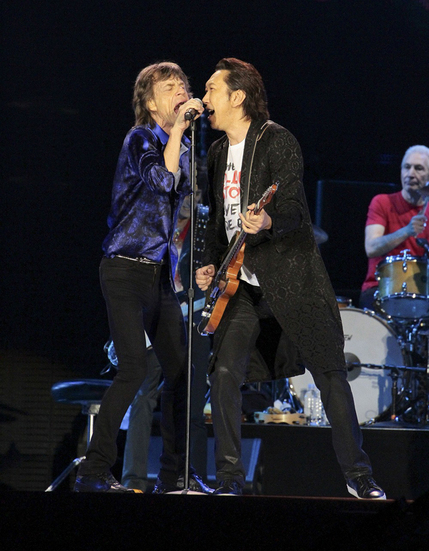

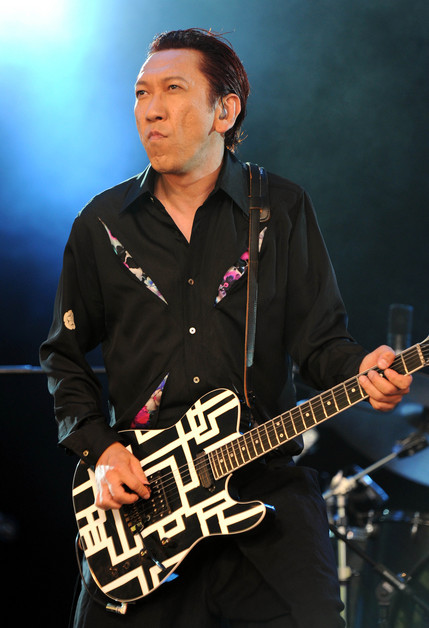

そんな中ツアーのリハーサルが始まった。

メンバーには母が入院していることは伝えたが、深刻な状態だとは伝えずにいた。

とある日、リハーサル最中にマネージャーがスタジオに飛び込んできて

「病院から電話です!すぐ向かってください!」と深刻な表情で言った。

その夜母は不整脈と長い無呼吸を繰り返す極めて危険な状態であった。

「今夜が峠だと思います。御家族もその時を覚悟なさってください」と医師からの重い言葉。

妹の家族と僕は徹夜で母の容態を見守った。

奇跡的に母は峠を越え、緊迫した状態から脱する事が出来た。

次の日のスタジオでバンドやスタッフに母の容態を告げた。

もしツアー中に母が亡くなってもコンサートは中止しない。それは母の本意ではないはずだから。

そのかわりツアーの移動行程をできるだけタイトにして最終便でも東京に戻り、母のそばに居させてほしい、

とお願いをした。

『Rock'n Roll Revolution Tour』は「熱狂と静寂の繰り返し」だった。

楽屋の母の写真に向かって「行ってくるよ。待っているんだよ」と手を合わせ祈る。

開演時間が近づくと、客席からの布袋コールが楽屋まで聞えてくる。

それぞれの思いを胸に抱いて集まってくれたオーディエンスの元に、僕は帰る。

幕が上がり光がうねり、僕は音となる。

母の日のライブの"Fly into your dream"は母に捧げた。

母に届け!と全身全霊、魂で歌い奏でた。

観客には汗にまみれて涙は見えなかっただろう。

熱狂的な布袋コールを背にステージを降りる。

メンバーと「今日も最高だったよ!」と乾杯を交わす。

楽屋の扉を締め、母の写真に手を合わせる。

「ただいま。今日も最高だったよ」

と報告すると、母の笑顔が空気中に一瞬広がるのだった。

コンサート会場から車や新幹線に飛び乗り東京へ。

興奮冷めやらぬまま向かうのは母の待つ

世界で一番静かな部屋だった。

母の僕に対する口癖は「大丈夫?」「ちゃんと食べてる?」「ありがとう」の3つだった。

群馬を飛び出し4畳半の独り暮らしを始めた頃、小銭すらなく公衆電話に落ちていく10円玉を数えながら聞く母の声はいつも

「大丈夫?ちゃんと食べてる?」だった。

ガリガリの自称"夢喰い少年"は母の送ってくれた米を炊き、マヨネーズをかけて食べていた。

ライブハウスからスタートし、夢叶った初めての武道館公演は思い出深い。バンドをやりはじめたときは

「プロの世界で勝負するのは生易しいものではない。あきらめるなら早めにあきらめなさい」

と言っていた母が、終演後の楽屋では満面の笑顔で「あなたならやると信じていたわ!」と言い放った。

後にスタッフに聞くと、会場のファンのみんなから「ホテイー!」と名前が呼ばれるたびに、その方向に向いて大声で

「ありがとうございます!」「ありがとうございます!」と応えていたらしい。

デビューから30年。多くの人に支えられ今がある。

母の応援も僕をいつも支えてくれた。

母が倒れる4日前、1月19日の電話もそうだった。

「そちらは大丈夫?ちゃんと食べてる?」

「ちゃんと食べてるどころか、いよいよ僕もカロリーやコレステロールや塩分など気にして食べなければならない年頃だよ」

家族は皆元気でやっていること。ロンドンの冬は酷しく毎朝車の窓の氷かきをやっていること。

冷たい空気は群馬の冬空を思い出すよ。

もうすぐツアーでまた帰るからね。

また観にきてね。

孫たちを連れて、みんなで美味しいもの食べにいこうね。

そんな柔らかな会話の終わりの

「ありがとう。元気でね」

が母の最後の声となってしまった。

次に母と会ったらあれもしてあげたい。これもしてあげよう。優しく笑顔で色々な話をしたい。

温泉にも連れて行ってあげたい。大好きなお寿司も食べにいこう。たまには抱きしめてあげよう。などなど、など。

母への想いはいつも溢れんばかりなのに、会った瞬間に投げやりな態度や、気持ちとは裏腹な冷たい受け答えなど、

思い起こせば母に謝りたい事ばかり。

妹もまた「あの時なぜあんなことお母さんに言っちゃったんだろう」「なんであんな態度で接しちゃったんだろう」

「お母さんはきっととっても淋しくて悲しかったに違いない」と後悔ばかりがあとを絶たない。

しかし言葉で意思表示ができない母に「ごめんね」ばかりを繰り返すのはやめよう。

それを聞いているお母さんはきっと「私こそ、ごめんね」と辛い気持ちになるはずだ。

「ごめんね」の変わりに沢山の「ありがとう」を伝えよう、と皆で約束をした。

妹は痛々しいほど献身的に母のそばで、母への恩返しを努めてくれた。

一生分のありがとうを、彼女は伝えらえたと思う。

母は嬉しかったと思う。

ツアーが終わりひとたびロンドンに帰るも、心は母の元にあった。

真夜中に電話が鳴るたびに飛び起き、母の写真の前で祈った。

楽しい時間の後は必ず辛い思いにかられて胸が苦しかった。

僕が遠い英国の地に移り住んだことで、さぞかし淋しい思いをさせてしまっただろう、と。

しかし後に妹から聞いた話で僕の心は少し救われた。

僕が小学生の頃一度、留学話が持ち上がったことがある。

海外生活への憧れと、友達との別れで揺れる僕の気持ちを察し、母は友達とのお別れ会まで準備してくれたのだが

おそらく父の仕事の事情によってか、結局留学話は実現には及ばなかった。

数十年後、僕が英国へ移り住むと決めた時母は妹に

「あの時行かせることができなかった外国へ、寅泰が自分の意思で向かえて本当によかった」

と言ってくれたそうだ。

無言でも伝わる母の人柄からか、病院でもその後の施設でも、先生や看護師、介護士さんたちには本当に暖かく接していただいた。

「布袋さん!今日もよろしくお願いしますね」と声をかけ、身の回りの世話をしていただく。

親戚も遠くは北海道からわざわざお見舞いに寄ってくれた。

筋肉は固縮しないように、手や足、肩をマッサージしながら皆で母の思い出話をするのだった。

本人が聞いたら怒りだしそうなジョークも交えて、母の部屋は笑い声に包まれる時もあった。

当初は1週間ももたないかと思われたのに、母の命は奇跡的にも一日一日、時を重ねていった。

病室から車椅子にのって春の桜をみることができた。

暑い夏には蝉の声を聞く事もできた。

そして蝉の音が秋の虫の声に入れかわる頃。

母の容態が悪化した。

「下顎呼吸が始まっており早ければ数時間、もっても日付を越える事は難しいだろう」

との医師からの通告に、家族全員が集まった。

「ありがとう、お母さん。よく頑張ったね。みんなここに居るよ。」

と皆で手を握りながら、夜通し語りかけ続けた。

みんなの思いが届いたか母は医師に「奇跡としかいいようがありません」と言わせるほど頑張った。

それから1週間も、消え入りそうな細い息で、頑張った。

妹の疲労がピークを迎え、その夜、僕は母の部屋に泊まった。

そして母と沢山おしゃべりをした。

応えはなくとも母には僕の声が聞えているのが判る。

PCから僕のギターをたくさん聴かせてあげた。

ミラーボール、好きだったよね?

一緒にエディット・ピアフの"バラ色の人生を"聴いた。

お母さん、幸せだった?

素敵な恋をしたんだよね。

天国に行ったら誰に会いたい?

もしお父さんに会ったら、許してあげてね。

あの日もし旅立っていたら、僕はロンドンに行った事を一生後悔しただろう。

ありがとうね。

こんなに沢山の時間を僕らに与えてくれて。

ありがとうね。

僕を生んでくれて。

これからもっと頑張って夢を叶えて親孝行するからね。

ずっと応援していてください。

母の額にキスをした。

母にキスをするのはいつ振りなんだろう。

「あらやだ」とちょっと恥ずかしそうな顔をしたように見えた。

窓の外が明るくなりシャワーを浴びに戻る。

夕方からまた家族全員が集まった。

無呼吸の症状はなくなり血圧などの数値は悪くないが、呼吸がとても浅い。

無重力の世界に咲く花のようだ。

そして突然その時は来た。

「ばあば、ありがとう!」

3人の孫達が声を合わせてエールを送っている。

「お母さん、ありがとう!」

僕と妹はそれぞれ母の手を握っている。

母の手を通じて、僕らは一つになっている。

我々は母と手を繋いで、手を取り合って、母の人生のゴールに向かって一緒に歩いている。

その先には祝福の光が待っている。

頑張れ。頑張れ。ゆっくりでいいんだよ。

頑張れ。頑張れ。一人じゃないんだよ。

みんなのエールに包まれて、9月2日、23時43分。

母は旅立った。

母は美しい人だった。

カサブランカのように気品に溢れ、紫陽花のように優しく、向日葵のように眩しい人だった。

棺の中に入っても、その美しさは変わらなかかった。

母は今ここロンドンに居る。

真夜中のベルはもう、鳴らない。

母にパスポートはもういらない。

世界を一緒に旅しよう。

そしてまた日本に戻ったら、皆で暮らした麻布有栖川の公園のベンチに座り

そっと紫陽花の色に酔いしれよう。

母を愛してくださったみなさま、ありがとうございました。

葬儀にかけつけてくださったみなさま、ありがとうございました。

そして僕らを心配してくださったみなさま、ありがとう。

母の愛に包まれて、僕らは今も幸せです。

お母さん、ありがとう。